Die Digitalisierung durchzieht bereits nahezu alle Lebensbereiche und wird weiter fortschreiten. Aus Sicht der Wirtschaft ist der ganzheitliche Schutz von Daten und digitaler Infrastruktur eine Grundvoraussetzung für die Digitalisierung. Darauf aufbauend lassen sich bestehende Potenziale in der Wirtschaft heben und neue digitale Geschäftsmodelle realisieren. Gleiches gilt für die Verwaltung, die durch eine konsequente Digitalisierung die eigene Effizienz erhöhen und ein funktionierendes „Backend“ für Unternehmen bilden kann.

1. Digitaler Schutz: Cybersicherheit

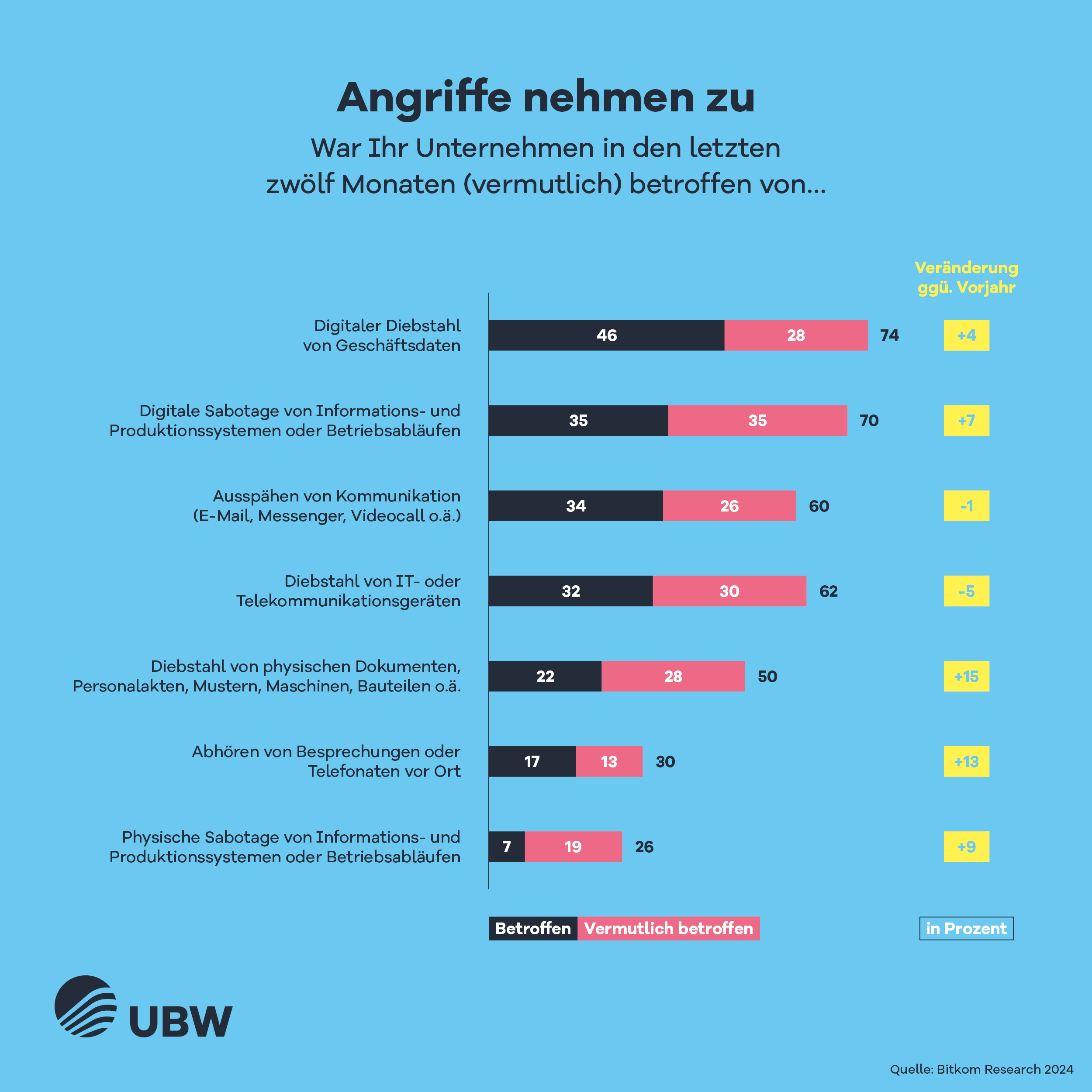

Die sicherheitspolitischen Herausforderungen der Gegenwart sind groß. Die Sicherheit kann dabei nicht nur von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden gewährleistet werden, sondern umfasst eine ganzheitliche Resilienz von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu gehört auch, Unternehmen vor digitalen Angriffen zu schützen und somit die Grundversorgung, Lieferketten und Wertschöpfung zu sichern. 2024 stieg der Schaden in deutschen Unternehmen durch analoge und digitale Angriffe auf 266,6 Milliarden Euro – nach 205,9 im Jahr 2023. 67 Prozent der Schäden entfielen dabei auf Cyberangriffe. Dabei fühlen sich 65 Prozent der Unternehmen durch Cyberangriffe in ihrer geschäftlichen Existenz bedroht.

Daher fordern die Unternehmer Baden-Württemberg:

- Für die Umsetzung des NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes (NIS2UmsuCG) sollte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die notwendigen Ressourcen erhalten. Etwa 30.000 Unternehmen in Deutschland werden von neuen Melde-, Nachweis- und Registrierungspflichten betroffen sein. Das BSI sollte in die Lage versetzt werden, diese Meldungen volldigital in einem Information Sharing Portal aufzunehmen und daraus ein tagesaktuelles Cybersicherheitslagebild zu erstellen (siehe dazu BDI-Stellungnahme).

- Die Vielzahl europäischer Digitalisierungsregulierung erschwert für Unternehmen in der EU den Digitalisierungsprozess. Insbesondere die Regulierung der Cybersicherheit sollte daher harmonisiert werden. Das Durchdringen der komplexen Vorschriften auf Bundes- und EU-Ebene sowie die Meldepflicht bindet Ressourcen im Unternehmen, die anschließend für die notwendige stetige Weiterentwicklung der Cybersicherheit fehlen. Insbesondere die Umsetzung in nationales Recht sollte EU-weit harmonisiert ablaufen, um den Umsetzungsaufwand für international aktive Unternehmen zu begrenzen.

- Investitionen in Cybersicherheitstechnik und Weiterbildung sollten steuerlich angereizt werden. Attraktiv gestaltete Abschreibungen können auf diesem Weg die IT-Sicherheit im Unternehmen verbessern.

- Die Resilienz der digitalen Infrastruktur sollte gestärkt werden. Hierzu zählt auch ein Wettbewerb, der privatwirtschaftliche Investitionen in die digitale Infrastruktur attraktiv macht. Zum einen wird auf diese Weise der Netzausbau beschleunigt und zum zweiten wird der Aufbau einer redundanten Infrastruktur ermöglicht, die auch bei einem teilweisen Ausfall einsatzfähig bleibt. Folgen von Sabotage oder Beschädigungen beispielsweise an Unterseekabeln können auf diese Weise aufgefangen werden.

2. Digitale Potenziale: Datennutzung und digitale Vernetzung

Die Digitalisierung ist ein wichtiger Baustein der Transformation und bietet für den Standort Deutschland Herausforderungen und Chancen. Zu Produkten der digitalen Vernetzung gehören beispielsweise Halbleiter, Quantentechnologien oder Cloud-Computing. Künstliche Intelligenz bietet für Baden-Württemberg die Chance, durch die Anwendung die Effizienz zu erhöhen und durch tiefes Domänenwissen neue KI-Produkte zu entwickeln (BDI-Innovationsindikator 2024). Die KI-Readiness in Deutschland ist dabei im internationalen Vergleich in den Bereichen Innovation, Humankapital, Regulierung und Ethik als gut zu bewerten. Die Grundlage, die Digitalisierung sowohl für eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit als auch für die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle aus Baden-Württemberg zu nutzen, ist also gegeben. Es geht darum, diese Potenziale zu heben.

Daher fordern die Unternehmer Baden-Württemberg:

- Die Verfügbarkeit und Bereitstellung von Daten bleiben Hindernisse. Projekte wie Gaia-X, Catena-X, Manufacturing-X oder Transfer-X bilden einen Ausgangspunkt. Damit Datenräume erfolgreich sein können, sollten Anwendungen über verschiedene Datenraumprojekte hinweg entwickelt werden. Dabei sollten Schnittstellen zwischen Datenräumen gewährleistet sowie Redundanzen vermieden werden. Die Datenrauminitiativen müssen sich final in der Praxisanwendung behaupten, um daraus tatsächlich eine Datenökonomie zu entwickeln (BDI-Stellungnahme: „Datenstrategie der Bundesregierung“). Diese ist die Grundlage für neue Geschäftsmodelle aus und Wertschöpfung in Baden-Württemberg.

- Der Datenschutz darf Innovationen nicht behindern. Um Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in neue Technologien aufzubauen und Unternehmen neue datenbasierte Geschäftsmodelle zu ermöglichen, ist ein rechtssicherer, verständlicher und praxisnaher Datenschutz die Voraussetzung. Verwaltung und Wissenschaft erheben Daten, die sektorübergreifend und kooperativ zur Verfügung stehen sollten.

- Die deutsche Wirtschaft ist auf eine leistungsfähige digitale Vernetzung angewiesen. Sowohl für angestammte Industrien als auch für neue Geschäftsmodelle, die im Zuge der digitalen Transformation entstehen, sollte die flächendeckende und gigabitfähige digitale Infrastruktur weiter konsequent ausgebaut werden. Entwicklung und Einsatz von KI, Anwendungen im Metaverse, das Internet of Things (IoT) oder auch autonome Fahrzeuge bauen auf ein zuverlässiges digitales Netz. Um die Potenziale aus der starken KI-Grundlagenforschung in Deutschland zu nutzen, sollten ausreichende Hochleistungsrechenkapazitäten und nutzbare Daten für das KI-Training niedrigschwellig zur Verfügung stehen.

- Die Technologieführerschaft in Baden-Württemberg muss genutzt werden. Spitzenforschung in digitalen Technologien wie beispielsweise im Quantencomputing aber auch in der Hardware wie der KI-Robotik sollten weiterhin gezielt gefördert werden. Neu entwickelte Anwendungen sollten dabei stets eine marktorientierte und kundenzentrierte Ausrichtung haben mit dem Ziel, schnellstmöglich Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen.

3. Digitale Verwaltung:

Eine konsequent digitalisierte öffentliche Verwaltung ist für Unternehmen ein wichtiger Standortfaktor. Durch eine schnelle und effiziente öffentliche Verwaltung können sowohl Kosten für Unternehmen als auch für Behörden eingespart werden. Auch eine hohe Regulierungsdichte kann so kanalisiert werden.

Daher fordern die Unternehmer Baden-Württemberg:

- Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen sollte Ende-zu-Ende und ohne Medienbrüche erfolgen, um einen Bürokratieaufbau auf Seiten der Unternehmen und der Behörden zu verhindern. Nach dem Once-Only-Prinzip sollten Verwaltungsbehörden bereits vorliegende Nutzerdaten verwenden dürfen, um sie nicht erneut einholen zu müssen.

- Ein digitalisierter Verwaltungsprozess sollte nutzerzentriert aufgesetzt werden. Dabei sind sowohl Mitarbeiter von Unternehmen als auch der Verwaltung zu berücksichtigen – denn ein digitaler Verwaltungsakt, der an den Bedarfen potenzieller Nutzer vorbeigeht, wird nicht genutzt. Das zeigt sich an den niedrigen Nutzerzahlen der eID (22% der Bürger ab 16 Jahren). Das Ziel jeder digitalisierten Verwaltung sollte ein One Stop Shop für Kunden sein, der alle Verwaltungsleistungen für den Nutzer bündelt – unabhängig von Standort und Zuständigkeit.

- Die Kommunikation zwischen Verwaltung und Unternehmen sollte auf einer zentralisierten Plattform erfolgen. Dabei sollte die Nutzung mit einem bundesweiten Firmen‑Account möglich sein, über das beispielsweise Anträge gestellt oder Genehmigungen erteilt werden können.

- Die Verantwortlichkeit für die Digitalisierung sollte zentralisiert werden. Eine zentrale Stelle auf Bundesebene sollte die Zuständigkeit für Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung erhalten. Ausgestattet mit einem eigenen Budget sowie Experten aus IT und Projektmanagement sollte diese Stelle ressortübergreifend und nutzerorientiert digitale Workflows aufbauen. Das hat auch der Beirat der Digitalstrategie festgestellt.

4. Digitalisierung der Schulen: Digitalpakt fortsetzen

Der DigitalPakt Schule von 2019 bis 2024 war eine Erfolgsgeschichte, Insgesamt wurden mehr als fünf Milliarden Euro zur Digitalisierung von Schulen zur Verfügung gestellt. Rund 20.000 Schulen konnten seitdem ihre Netzanbindung verbessern, ihre Gebäude mit WLAN ausleuchten und mobile Endgeräte anschaffen.

Daher fordern die Unternehmer Baden-Württemberg:

- Der Digitalpakt muss unbedingt fortgesetzt werden, um die digitale Transformation unserer Schulen kontinuierlich voranzutreiben. Ohne den dringend benötigten Anschluss mit dem Digitalpakt 2.0 drohen viele Schulen wieder in die digitale Steinzeit zurückfallen. Das darf nicht passieren. Die Schulen und Schulträger benötigen jetzt Planungssicherheit für die kommenden Jahre.

- Die gemeinsame Erklärung von Bund und Ländern zum Digitalpakt 2.0 setzt mit den drei zentralen Handlungssträngen – Ausbau der digitalen Infrastruktur, digitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichtsentwicklung und Initiative „Digitales Lehren und Lernen“ – an den richtigen Stellen an. Allerdings liegt der aktuelle Schwerpunkt bei der Finanzierung auf dem Ausbau der digitalen Infrastruktur. Die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie die Lehrkräftequalifizierung sind noch nicht mit Ressourcen unterfüttert. Vor allem aber gibt der vorgelegte Kompromiss noch keine Antwort auf die offene Frage nach der „Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert“.

UBW erwartet vom Digitalpakt 2.0 den Einstieg in eine verlässliche, dauerhafte und projektunabhängige Finanzierung unserer Schulen, die langfristig Erstinvestitionen und deren Folgekosten absichert. Nach der Bundestagswahl besteht sofortiger Handlungsbedarf. Der Bund muss im Einvernehmen mit den Ländern die Grundlage für ein tragfähiges Finanzierungssystem für die Digitalisierung des Schulsystems legen.

5. Digitalisierung der Hochschulen

Die Corona-Pandemie war für die Hochschulen ein enormer Booster, Studium und Lehre neu zu denken, digitale Lehrformate zu entwickeln sowie Infra- und Supportstruktur zügig auszubauen.

Die Unternehmer Baden-Württemberg fordern:

- Es gilt, die digitale und hybride Hochschullehre zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Dieser Prozess stellt eine zusätzliche finanzielle Herausforderung für die Hochschulen dar. Die aktuell überwiegende Drittmittelfinanzierung von Digitalisierungsprojekten hemmt eine strategische Verankerung in der Hochschulentwicklung. Daher bedarf es noch stärker einer nachhaltigen Bereitstellung adäquater Ressourcen in der Grundfinanzierung der Hochschulen. Diese Zukunftsinvestitionen sind von enormer Bedeutung für die Sicherung des Wirtschafts- und Innovationstandorts Baden-Württemberg.

Fazit Für den Standort Baden-Württemberg ist es zentral, dass eine funktionierende und leistungsfähige digitale Infrastruktur besteht und konstant weiterentwickelt wird. Dazu gehört, dass eine Verwaltung konsequent digitalisiert und Silodenken überwindet. Auch Schulen und Hochschulen benötigen leistungsfähige digitale Strukturen. Diese Faktoren sind mit ausschlaggebend, um mit neuen digitalen Produkten und Dienstleistungen international wettbewerbsfähig zu sein. Baden-Württemberg ist ein Standort für globale Spitzentechnologie – dieser Anspruch sollte auch für die Digitalisierung gelten.

Fazit

Für den Standort Baden-Württemberg ist es zentral, dass eine funktionierende und leistungsfähige digitale Infrastruktur besteht und konstant weiterentwickelt wird. Dazu gehört auch, dass eine Verwaltung konsequent digitalisiert und Silodenken überwindet. Diese Faktoren sind mit ausschlaggebend, um mit neuen digitalen Produkten und Dienstleistungen international wettbewerbsfähig zu sein. Baden-Württemberg ist ein Standort für globale Spitzentechnologie – dieser Anspruch sollte auch für die Digitalisierung gelten.

Stand: 22.01.2025